日本には、その地域に根付き、地域の人に大事に受け継がれてきた伝統的な祭りが数多くあります。日本三大祭りと呼ばれる天神祭(大阪)、祇園祭(京都)、神田祭(東京)や、夏の東北を盛り上げる青森ねぶた祭りや仙台七夕まつりなど、個性あふれるお祭りが各地で開催されています。当記事では、数多くある伝統的な祭りの中から、外国人観光客にもおすすめしたい有名なお祭りをエリア別でまとめました。日本の情緒を感じられる迫力あるお祭りを、ぜひ旅のプランに盛り込んでくださいね。

関東エリア

関東には、東京・浅草神社や浅草寺で行われる三社祭や神田明神の神田祭、埼玉県の秩父神社で開催される「秩父夜祭」など、有名な神社仏閣で開催されるお祭りが多くあります。いずれも活気にあふれ、その盛り上がりを感じられるものばかりです。

荒々しく神輿担いで街中めぐる「三社祭」 (浅草)

概要

観光地としても有名な浅草神社・浅草寺を中心に開催されます。3日間で約180万人もが訪れる日本を代表する祭礼のひとつです。2日目と3日目の神輿の巡行は特に必見。お祭りの衣装を着た担ぎ手が、神輿を担ぎ浅草周辺を練り歩きます。浅草が一年で一番賑わう日とも言われています。

見どころポイント

お祭りのクライマックスは最終日の神輿巡行。浅草神社本社の3基の神輿が練り歩き、その後神社に戻る「宮入」が行われ、浅草一帯は熱気に包まれます。普段物静かなイメージの日本人が賑やかに神輿を担ぐ様子は外国人にとっては斬新にうつります。初日の午後にスタートする「大行列」も必見です。

開催日時

5月17日~18日頃の金曜~日曜

最大の見せ場は神輿宮入!日本三大祭のひとつ「神田祭」(神田)

概要

祇園祭(京都)、天神祭(大阪)とともに日本三大祭りのひとつとされているお祭りです。東京都千代田区の神田明神で2年に一度開催されています。絢爛豪華な大行列が、地元の各エリアを巡ります。祭り期間中には、町々を祓い清める「神幸祭」、踊屋台や曳き物、仮装行列が巡行する「附け祭」なども行われ、見どころ満載です。

見どころポイント

神輿が次々と境内に到着し熱気に包まれる「神輿宮入」がクライマックスです。担ぎ手の「ワッショイ」、「ソイヤ」といった威勢のよい掛け声が響き渡ります。

開催日時

隔年5月15日頃の土・日曜

300mの祭礼行列が練り歩く様子は必見「山王祭」(赤坂)

概要

毎年6月15日の例祭を中心に行われる、20以上もの祭典の総称です。江戸三大祭のひとつで、東京都千代田区にある日枝神社で開催されています。期間中、子どもによる「稚児(ちご)行列」、「神楽囃子」(かぐらばやし)などさまざまな祭典が行われます。

見どころポイント

最大の見どころは、「神幸祭」。御鳳輦2基・宮神輿1基・山車3基が巡幸します。王朝装束をまとった総勢500人の祭礼行列は、豪華さ、優美さに惹きつけられます。

開催日時

隔年6月7日~17日

豪快な水掛けで盛り上がる「深川八幡祭り」(深川)

概要

富岡八幡宮の例祭で別名「水掛け祭り」ともよばれています。3年に1度の「本祭り」では、120数基もの町神輿が町内を練り歩きます。中でも大神輿53基が勢ぞろいする「連合渡御(れんごうとぎょ)」は圧巻です。屋根の上に金色の鳳凰(ほうおう)の飾りをつけた「鳳輦」も巡業します。

見どころポイント

「ワッショイ、ワッショイ」という威勢の良い掛け声とともに、沿道にいる観衆から担ぎ手に清めの水が浴びせられます、担ぎ手と一体となって盛り上がれるので、日本のお祭りムードを体感できます。

開催日時

8月15日を中心に開催

-

-

住所

135-0047 東京都江東区富岡 1-20-3 富岡八幡宮

地図をみる -

最寄駅

門前仲町 駅 (東京メトロ東西線 / 都営大江戸線)

徒歩3分

- 電話 03-3642-1315

-

住所

135-0047 東京都江東区富岡 1-20-3 富岡八幡宮

圧巻の踊りで観客が沸く「東京高円寺阿波おどり」(高円寺)

概要

「阿波おどり」とは四国の徳島県で生まれた400年以上もの歴史を誇る伝統的な郷土芸能のことです。「東京高円寺阿波おどり」は、1957年、地元商店街を元気にしようという、高円寺の若者達によってスタートしました。笛や太鼓、三味線の賑やかな鳴り物に合わせ、1万人もの踊り手が、賑やかに練り歩きます。

見どころポイント

「ヤットサー、ヤットヤット!」という勢いのある掛け声とともに、一堂に踊る様は見ごたえあり。見物客は100万人を超えるともいわれ、その熱気に圧倒されることでしょう。編笠やうちわ、下駄など日本ならではのアイテムにも注目してみてください。

開催日時

8月下旬の土・日曜

-

-

住所

166-0003 東京都杉並区JR高円寺駅南北商店街・高南大通り

地図をみる -

最寄駅

高円寺 駅 (中央本線)

- 電話 03-3312-2728

-

住所

166-0003 東京都杉並区JR高円寺駅南北商店街・高南大通り

花火と山車の競演に圧倒「秩父夜祭」(秩父市)

概要

京都の「祇園祭」、飛騨の「高山祭」とともに、日本の三大曳山祭に数えられるお祭りで、秩父市にある秩父神社で開催されます。曳山とは、飾り物を据えた山車(だし)のことで、山車4基が大通りを巡る「宵宮」の際は、屋台がぶつかりそうになりながら進む「すれ違い」が見逃せません。翌日の「大祭」では豪華絢爛な2台の笠鉾と4台の屋台が、秩父屋台囃子を響かせながら巡行します。

見どころポイント

クライマックスの12月3日の夜は、最大20トンもある大きな笠鉾・屋台が団子坂(だんござか)と呼ばれる急坂を曳き上げられながら進みます。最大の難所とされ、大勢の曳き手が息を合わせて登ります。観客も手に汗握るほどですよ。

開催日時

宵宮:12月2日、大祭:12月3日

関西エリア

古都・京都や奈良を中心に、歴史ある伝統行事や祭りが今に引き継がれています。「天神祭」や「祇園祭」など、1か月もの間開催されるロングランのお祭りもあります。

平安時代の絵巻物さながら「葵祭」(京都市)

概要

京都の「賀茂御祖神社(下鴨神社)」と「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」で催されるお祭りです。平安貴族の装束に身を包んだ人々、総勢500名以上が、京都御所から下鴨神社、上賀茂神社へと練り歩きます。5月3日には前儀として下鴨神社で道中の無事を祈る「流鏑馬神事(やぶさめしんじ)」も行われます。

見どころポイント

練り歩く大行列は「本列」と「斎王代列(さいおうだいれつ)」に分かれており、特に華やかな斎王代列が見どころ。輿に乗った斎王代、巫女や女官など、美しい装束の女性や楽器を持った文官などが次々と現れます。平安時代の絵巻物さながらです。

開催日時

5月15日

-

-

住所

603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山339

地図をみる -

最寄駅

北大路 駅 (京都市営地下鉄 烏丸線)

バス10分

- 電話 075-781-0011

-

住所

603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山339

神輿や花火に注目!日本三大祭りのひとつ「天神祭」(大阪市)

概要

東京・神田祭、京都・祇園祭とともに日本三大祭りのひとつとされる有名なお祭りで、大阪市にある大阪天満宮で開催されます。毎年6月下旬吉日〜7月25日の約1カ月にわたり、様々な行事が行われます。最も盛り上がるのは7月25日です。陸渡御や船渡御などが盛大に行われます。夜には奉納花火も打ちあがり、篝火や提灯灯りなどとあいまって、昼とは違った雰囲気に包まれます。

見どころポイント

必見は7月25日に開催される「陸渡御(りくとぎょ)」です。約3,000人の大行列が、大阪天満宮から出発し船着場まで練り歩きます。色鮮やかな衣装を身にまとい、神具を携えて渡御の御供をする様子は、時代絵巻さながらです。フィナーレを飾る約5,000発の奉納花火も圧巻の光景です。

開催日時

6月下旬吉日〜7月25日

「動く美術館」が都大路を巡行!日本三大祭りのひとつ「祇園祭」(京都市)

概要

日本三大祭りのひとつとして知られる京都・八坂神社の例祭です。毎年7月1日から31日まで、約1か月間開催され、京都全体がお祭りムードに包まれます。「山」や「鉾」と呼ばれる、豪華絢爛な装飾品で彩られた山車が、京都の中心街を巡る「山鉾巡行」(7月17日に開催)は必見です。その日の夜の「宵山」では、多くの出店が立ち並びます。

見どころポイント

美しい絨毯、タペストリーなどで飾られた日本ならではの山鉾の美しさは外国人にとって心奪われるものです。舶来のゴブラン織や西陣織などが用いられた山鉾もあり、巡行を見ていると次々に美術品が目の前に現れるため、山鉾は別名「動く美術館」とも言われています。

開催日時

7月1日~31日

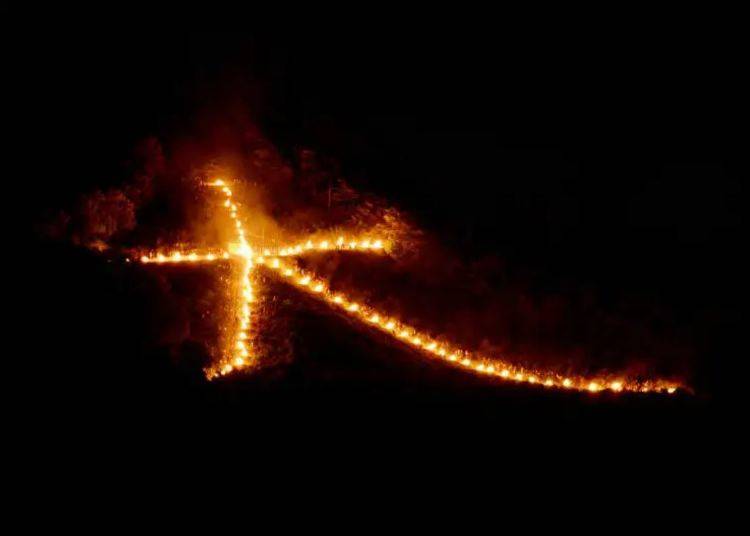

山々に炎の文字が浮かぶ「京都五山送り火」(京都市)

概要

京都各地の山で毎年8月16日に行われる伝統行事です。代表的な「大文字送り火」が20時から点灯するのを皮切りに、「松ケ崎妙法送り火」(左京区)、「船形万燈籠送り火」(北区)など合計5か所の送り火が、5分おきに点灯されていきます。じっくり見たい人は、今出川通から北大路通までの賀茂川河川敷へ行きましょう。

見どころポイント

東山に「大」の字が浮かび上がり、続いて、松ケ崎に「妙」・「法」、西賀茂に「船形」、大北山に「左大文字」、そして、嵯峨に「鳥居形」が火で描かれ、くっきりと浮かび上がる姿は荘厳です。日本ならではの風流な行事をぜひ体験してみてください。

開催日時

8月16日

最大の見せ場は勇壮な引き回し「岸和田だんじり祭」(岸和田市)

概要

大阪市の南海電鉄「岸和田駅」エリアで行なわれる伝統行事で、最大重さ4トンもあるだんじり(山車)を多くの男衆が2本の綱で曳いて市内を疾走します。2023年は市内各地区から34台のだんじりが参加しました。だんじりには立派な装飾や彫刻が施され、一見の価値あり。「動く芸術品」といわれるほど芸術性も評価されています。

見どころポイント

重さ4トン、高さ4メートルを超えるだんじりが勢い良く走りながら直角に方向転換する「やりまわし」が最大の見せ場。昼は大きなだんじりが迫力たっぷりに走り回りますが、夜は一転、提灯がだんじりにつけられ、ゆっくりと回る優雅な姿が見られます。

開催日時

9月中旬と10月上旬の土・日曜

約2,000人が都大路を大行列「時代祭」(京都市)

概要

毎年、10月22日、京都・平安神宮で開催されるお祭りです。約2キロメートルにもおよぶ、長い時代行列が、京都御所建礼門前を出発し、平安神宮までを練り歩きます。明治維新、江戸、安土桃山など8つの時代が20の行列で再現されており、日本の歴史の縮図を見ているかのようです。

見どころポイント

練り歩く人々が身につけている衣装や祭具、調度品に注目してみましょう。その数、約1万2,000点にもおよび、綿密な時代考証をもとに細部まで再現されています。

開催日時

10月22日

東北エリア

四季がはっきりと感じられる東北地方には、春の「弘前さくらまつり」や冬の「横手の雪まつり」など、東北6県の個性あふれる様々なイベントやお祭りが開催されています。特に夏は、短い夏を思いっきり楽しむかのようにエネルギッシュな東北三大祭りが見どころです。

竿燈の明かりが会場を埋め尽くす「秋田竿燈まつり」(秋田市)

概要

厄よけ、五穀豊穣などを願う行事で、青森県の「青森ねぶた祭」、宮城県の「仙台七夕まつり」とともに、東北三大祭りのひとつに数えられています。クライマックスの夜本番では長い竹竿にたくさんの提灯を吊るした約280本もの「竿燈」の明かりが会場の大通りを埋め尽くします。

見どころポイント

最大12メートル、約50キロにもなる竿燈を、「差し手」と呼ばれる男たちが一人一本担ぎ、手のひらや肩、腰などに移し替える技は圧巻。 夜は演技終了の20時半頃から一般客も竿燈に触れることができます。

開催日時

8月3日~6日

街中が笹飾りで彩られる「仙台七夕まつり」(仙台市)

概要

東北地方の中心都市・仙台で開催される行事です。お祭り期間中は、街中が色鮮やかな七夕飾りで埋め尽くされ、毎年200万人以上の観光客が訪れます。前夜祭として仙台七夕花火祭も開催され、例年約16,000発もの華やかな花火が夜空を彩ります。

見どころポイント

必見は、JR仙台駅西口から続くアーケード街に飾られた笹飾りです。笹飾りは、商売繁盛などの願いを込めて、地元の人が和紙で手作りしたものです。長く垂れ下がる豪華絢爛な飾りの間を縫ってアーケード街を歩きましょう。

開催日時

8月6日~8日

巨大な灯籠が市内をパレード「青森ねぶた祭」(青森市)

概要

青森市で毎年8月に開催される伝統的な夏祭りです。大きなもので高さ約5メートル、幅約9メートルもある「ねぶた」と呼ばれる巨大な人形の灯籠が、市街地をパレードします。「ラッセラー、ラッセラー」という掛け声とともに、飛び跳ねる「ハネト」と呼ばれる踊り手たちの大乱舞も見どころです。

見どころポイント

最終日の7日には昼間に大型ねぶたの運行が行われ、夜にはねぶたの海上運行が行われます。海上を行き交う幻想的なねぶたは、昼のねぶたとはまた違った美しさを感じられるはず。

開催日時

8月2日~7日

中部エリア

日本本州の中央部を占める中部エリアには豪華な山車でからくり人形が踊りを披露する犬山まつりなど、華やかな祭りが多く開催されています。ほかにも4日間徹夜踊りが繰り広げられる郡上おどり(岐阜県)など、パワフルなお祭りもあります。なかでも特に豪華なお祭りを紹介します。

春&秋に絢爛豪華な屋台が巡行「高山祭」(岐阜県)

概要

4月14日・15日に開催される春の高山祭(山王祭)と10月9日・10日の秋の高山祭(八幡祭)2つの祭りの総称で、日本三大美祭のひとつとされています。前者は、岐阜県高山市の日枝神社で、後者は、高山市の櫻山八幡宮で開催されます。飛騨の匠の技を伝える豪華絢爛な屋台が、春は日枝神社、秋は櫻山八幡宮の表参道を出発し、街中を巡行します。

見どころポイント

屋台から出てきた「からくり人形」を数十本もの綱を操る「からくり奉納」は必見です。まるで本当に生きているかのようです。また、昼間と雰囲気がかわる「夜祭」では、100個もの提灯を灯した屋台が巡り、幻想的な雰囲気に包まれます。

◆山王祭

開催日時

4月14日・15日

◆八幡祭

開催日時

10月9日・10日

-

日枝神社

- 住所 〒506-0822 岐阜県高山市城山156

-

櫻山八幡宮

- 住所 〒506-0858 岐阜県高山市桜町178

四国エリア

四国には、「阿波おどり」、「よさこい祭り」、「新居浜太鼓祭り」の四国三大祭りをはじめ、ダイナミックで躍動感あふれる熱いお祭りが多くあります。思わず参加したくなるようなパワーみなぎるものばかりです。

日本一の盆踊り大会「阿波おどり」(徳島県)

概要

400年の歴史を持つ徳島県の夏祭りで、毎年8月12日~15日までの4日間、徳島市内各所の演舞場や踊り広場などで、日本三大盆踊りの一つである「阿波おどり」が繰り広げられます。演舞場で踊るのは、「連」と呼ばれる踊り子の集団で、例年延べ1,000連の踊り連が出場します。

見どころポイント

踊りのほかに、太鼓や鉦鼓、篠笛や三味線といった日本古来の鳴り物が使われるのも外国人旅行者にとって惹かれる魅力のひとつです。また、「着物や浴衣を着て、編笠をかぶり、下駄を履き、提灯を持つ」という独特のスタイルも斬新にうつることでしょう。

開催日時

8月12日~15日

-

藍場浜演舞場

- 住所 〒770-0835徳島県徳島市藍場町1丁目7

料金:無料演舞場での観覧のほかに、特別観覧席(有料)あり

鳴子を鳴らしながら賑やかに踊る「よさこい祭り」(高知県)

概要

高知県で開催される一大イベントです。前夜祭の花火大会から始まり、後夜祭まで4日間にわたり、市内17カ所の競演場・演舞場でエネルギッシュな踊りが披露されます。特に8月10日・11日のよさこい祭り本番には約190チーム,約2万人の踊り子が参加し、興奮に包まれます。

見どころポイント

音楽は伝統的なものからロック調のバンド演奏まで、振り付けはヒップホップ調、ラップ調…と踊りも衣装も、個性にあふれさまざまです。踊りに関して厳しいルールはなく、自由に踊る100人前後の踊り子が一糸乱れぬ姿に、圧倒されるはず。

開催日時

8月9日~12日

-

よさこい祭り追手筋本部競演場

- 住所 〒780-0842 高知県高知市追手筋2丁目1-12

巨大な太鼓台が市内を練り歩く「新居浜太鼓祭り」(愛媛県)

概要

愛媛県を代表するお祭りで、祭事そのものの起源は平安時代まで遡るとされています。高さ約5.5メートル、重さ約3トンの太鼓台と呼ばれる約50台の山車が市内を勇壮に練り歩きます。練り歩く様だけでなく、金糸で刺繍された布団締めや幕を付けた「太鼓台」は豪華絢爛です。

見どころポイント

「ソーリャ、ソーリャ」の掛け声とともに、150人余りの男の担ぎ手が息を合わせて太鼓台を頭上に掲げる「さしあげ」は必見です。見物客からも大きな歓声が湧き起こり、一帯が一体感に包まれます。その勇壮さから「男祭り」と言われているのもうなずけます。

開催日時

10月15日~18日

-

山根グラウンド

- 住所 〒792-0844 愛媛県新居浜市角野新田町3丁目13

北海道エリア

京都や東京などと比較すると、比較的歴史が浅い北海道では、何百年も続く歴史ある祭りは多くはありません。しかし、雪国・北海道だけに、氷まつりや雪あかり祭りなど、長く厳しい冬を楽しむ行事・イベントや北海へそ踊り(富良野市)や登別地獄祭り(登別温泉)などユニークな祭りが数多くあります。

迫力満点の大雪像や氷像が立ち並ぶ「さっぽろ雪まつり」(札幌市)

概要

1950年に始まった札幌で開催される冬の一大イベント。大通会場・すすきの会場などをメイン会場に、大小約200基以上もの雪像が飾られます。雪像は、例年3万トン近くの雪を集め、重機も使いながら、職人の手で作られます。世界遺産や日本や北海道の文化をモチーフにしたものの、アニメや漫画のキャラクターなどユニークな雪像もあります。

見どころポイント

大通会場には飲食ブースがあり、ラーメンやジンギスカンといった北海道名物が販売されていますまた、昼間の雰囲気とは一転、夜になると雪像がライトアップされ、幻想的な雰囲気に包まれます。

開催日時

2月上旬の約1週間

山車や神輿が市内を練り歩く「北海道神宮例祭」(札幌市)

概要

札幌市にある北海道神宮で6月に開催される、100年以上の歴史を誇るお祭り。16日に行なわれる「神輿渡御」では、平安時代の絵巻物のような衣装を身に着けた市民と、神様をのせた4基の神輿、8基の山車があわせて約1キロの長さになり、市内を練り歩きます。

見どころポイント

神輿渡御だけでなく、北海道神宮では伝統的な奉納行事などが行なわれるほか、神宮境内や中島公園内にたくさんの屋台が建ち並びます。焼きそば、綿あめなどの屋台グルメを楽しんで。

開催日時

6月14日~16日

九州エリア

福岡県の「博多どんたく港まつり」や「博多祇園山笠」など、全国に知られるお祭りが数多く開催されています。九州北部では秋祭りのことを「くんち」と呼び親しむなど、地元の方たちに古くから愛され、大切に受け継がれているお祭りもたくさんあります。

豪快に船が回り、龍が舞う「長崎くんち」(長崎県)

概要

約390年もの歴史がある秋季大祭。長崎県長崎市の諏訪神社で10月7日の前日(まえび)、8日の中日(なかび)、9日の後日(あとび)の3日に分けて行なわれます。諏訪神社以外に、八坂神社、中央公園など合計4つの踊場で、大きな傘の上に鉾・なぎなた・造花などを飾りつけた「傘鉾」や日本舞踊「本躍」などの演し物が見られます(観覧有料)。

見どころポイント

最大の見どころは「踊町(おどりちょう)」と呼ばれるその年の当番町が趣向を凝らして繰り広げる奉納踊です。長唄に合わせて踊る「日本舞踊」などの本踊のほか、船に車輪を付けて大勢で曳く、曳物も見応えがあります。

開催日時

10月15日~18日

-

諏訪神社

- 住所 〒850-0006 長崎県長崎市上西山町18-15

豪華絢爛な曳山が町を巡行「唐津くんち」(佐賀県)

概要

佐賀県唐津市にある唐津神社で開催される秋の例大祭。インパクトのある鯛や獅子などを模った和紙を何度も貼り、麻布を重ね、最後は漆を塗って作られた14台もの曳山が唐津の町を巡行します。巡行の際は、笛、鐘、太鼓により、拍子をとり、賑やかに市内を練り歩きます。

見どころポイント

11月2日夜の「宵曳山(ヨイヤマ)」では、各町内の曳山が翌日に備え巡行しながら14台と合流し、唐津神社を目指し進んでいきます。提灯に照らされ、浮かび上がった14台の曳山は幻想的です。一番の見どころは11月3日の「お旅所神幸」です。14台の曳山が街中を巡行し、西の浜の御旅所へ豪華に曳き込む姿は圧巻です。

開催日時

11月2日~4日

-

唐津神社

- 住所 〒847-0013 佐賀県唐津市南城内3-13

山笠が夜明けの町を疾走「博多祇園山笠」(福岡県)

概要

福岡県・博多の総鎮守として知られる櫛田神社に山笠(神社の祭礼で用いられる神輿・山車状の祭具)を奉納する神事です。山場は最終日の7月15日の早朝4時59分にスタートする「追い山笠」です。七基の舁き山笠が5キロ先のゴールを目指し、夜明けの博多の町を駆け抜けます。

見どころポイント

行事が開幕すると、櫛田神社を中心とした福岡市内各所に合計14の飾り山笠が公開されます。絢爛豪華な人形が飾られ、櫛田神社に向いた面(表)には武者物、その後方である「見送り」にはテレビアニメが題材になることが多いです。

開催日時

7月1日~15日

-

櫛田神社

- 住所 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町1-41

日本には、昔から行われてきた伝統的なお祭りが数多くあります。「雪」をテーマにしたもの、賑やかな「踊り」が見どころのもの、神輿を担ぐもの…いずれも、町全体が熱気に包まれ、国籍問わず、一体感を感じられる瞬間があります。来日の際には祭りの時期に合わせてぜひ体験してみては?

※本記事の情報は2023年9月記事公開時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

-

さよなら、重いスーツケース!京成上野駅の新サービスで「手ぶら観光」が進化する。成田空港まで当日配送!

by: 寄稿ライター

-

【2026年最新】「ポケパーク カントー」がついにオープン!駅もバスもポケモン一色、感動の没入体験をあなたに

by: 寄稿ライター

-

PR

「妖怪」と「怪談」の聖地へ! 訪日リピーターが行くべき神秘の山陰(鳥取・島根)ディープ旅

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

1300年の歴史がささやく。宿泊者だけが出会える、夜の奈良のもう一つの顔

by: 寺岡 真吾

-

【羽田空港まで無料】ロッテ免税店銀座で割引クーポンを使ってお買い物をして、リムジンバスチケットをもらおう!

-

PR

東京の和牛焼肉店おすすめ5選|名物メニュー・ブランド牛・秘伝のタレを徹底紹介

by: LIVE JAPAN編集部