能楽もしくは劇能とは、能と狂言(劇の合間に入る古典演劇)として知られる日本の伝統的な大衆芸能で、ユネスコの無形文化遺産として登録されている。舞台で役者によって演じられる踊りや、物語、音楽だけが能楽の本質ではなく、日本の独特な感性を表現した舞台芸術ともいえるだろう。

能楽の歴史

能楽の源流は700年頃の奈良時代、中国から渡来した「散楽」にさかのぼる。物まねや曲芸などを用いた大道芸である散楽は神社や寺院などで人気を博し、後に大衆に広まっていった。近年、能楽は大衆娯楽や神道儀式として親しまれており、海外でも評価が高まっている。

能楽師

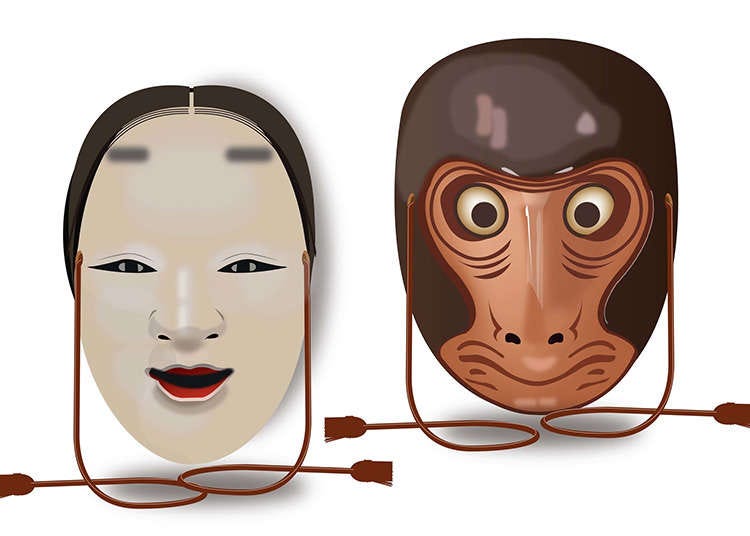

能楽の主人公は「シテ」と呼ばれる。シテは人間だけでなく、神、侍や女性の幽霊、狂女、天狗、竜神など幅広い役を演じる。シテの脇を固める役者は「ワキ」と呼ばれ、演目における不可欠な存在である。

能の音楽

能楽師の演技とともに、場面ごとに合わせた音楽を演奏する演奏者たちの存在も、能の舞台には欠かせない。彼らの使う楽器は演目の重要な要素となっており、能管と呼ばれる横笛、肩にかける小鼓、腰にかける大鼓、バチを使う太鼓のほか、演奏者が打楽器を叩く瞬間にあげる「よっ」「はっ」などのかけ声も舞台を盛り上げる。

能舞台

能舞台は檜で造られている。なかでも公共劇場である国立能楽堂と、海の上に建てられた厳島神社(世界遺産)の能舞台は有名だ。

能を楽しむアドバイス

多くの観客は能楽をより楽しむために、劇場に入る前に売店で詩歌や演劇内容の文章が書かれた詞章を購入する。詞章には物語の流れや脚本が記載されているだけでなく、登場人物と彼らの感情、当時の時代背景なども紹介されている。

観劇のエチケット

能楽にはドレスコードはないので、カジュアルな服装で観劇しても構わない。またかつては公演中に観客のヤジや拍手などがよく起こったが、近年は静かに鑑賞することが一般的な能楽のエチケットとされている。

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

-

PR

「妖怪」と「怪談」の聖地へ! 訪日リピーターが行くべき神秘の山陰(鳥取・島根)ディープ旅

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

Wagyuの秘密大公開!【部位図鑑・神ワザ焼き方・裏技】 より美味しく食べるための日本の焼肉攻略ガイド

by: LIVE JAPAN編集部

-

カワイイの聖地へ!小田急多摩センター駅がサンリオ14キャラクターで埋め尽くされる「ゆめかわいい」駅へ大変身

by: 寄稿ライター

-

【羽田空港まで無料】ロッテ免税店銀座で割引クーポンを使ってお買い物をして、リムジンバスチケットをもらおう!

-

さよなら、重いスーツケース!京成上野駅の新サービスで「手ぶら観光」が進化する。成田空港まで当日配送!

by: 寄稿ライター

-

PR

東京の和牛焼肉店おすすめ5選|名物メニュー・ブランド牛・秘伝のタレを徹底紹介

by: LIVE JAPAN編集部