誰かのために何かをしてあげた時、九州では「だんだん」、大阪では「おおきに」といった快活で温かい感謝の言葉をかけられるだろう。しかし東京では丁寧な会釈とともに、標準語で「ありがとう」と返ってくることがほとんどだ。日本の各地には豊かな方言がある。誰もが使う標準語とはやや異なり、方言はその土地独自の文法や響きある。今回は日本の方言をいくつか紹介しよう。

北海道;道産子の土地

まずは日本の最北地である北海道から。見出しにも挙げた「道産子」という言葉は、日本原産の小型の馬(ポニー)の品種のこと。それはまた、北海道生まれの人々を指す言葉でもある。

北海道は日本で最も寒い土地だけに、寒さを意味する方言も豊かだ。標準語の「寒い」をはるかに超えた骨まで染みる寒さを、北海道の人々は「しばれる」と表現する

また北海道ならではの言葉のひとつに、標準語で本州を指す「内地」という表現がある。沖縄の人々も使うこの「内地」という言葉は、本州のみを指す場合もあれば、九州や四国も含める場合もある。

東北:ようこそ北国へ

本州の最北に位置する東北地方は、一般的に東京がある関東地方と、北海道の間を指す。東北には非常に数多くの方言があるが、よく聞くと共通する要素もあるため、ここでは東北弁としてまとめてみよう。

東北弁は鼻濁音を含む数多くの音節があり、発音がやや不明瞭だ。また言葉そのものが標準語とはかなりの違いがあり、他の地方の日本人さえもなかなか理解しづらいため、テレビでも字幕が付けられることがある。

例えば「く」や「た」といった強い音は、「ぐ」「だ」などと柔らかく発音される。

もう一つの特徴は、「そうです」「そうですか?」といったごく簡単な言い回しの標準語との違いだ。東北弁では「そうです」は「んだ」、「そうですか?」は「んだが?」と言う。

関東:標準語が一般的な大都市圏

東京とその周辺のいくつかの県で構成された関東地方には、いくつかの方言はあるものの、ほとんどの人は標準語を話す。標準語は公文書や教科書にも使われている、日本全国で理解される言葉だ。

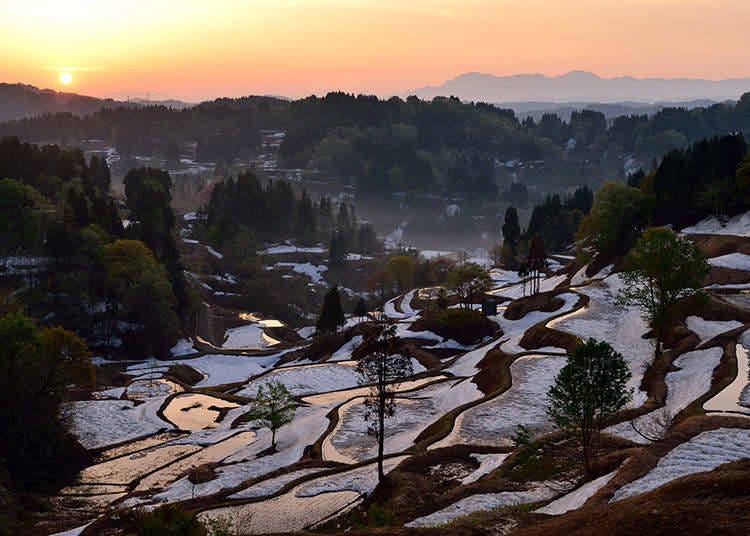

信越:日本の尾根

長野県と新潟県まで広がる信越地方は、日本アルプスが中心を貫いていることから「日本の尾根」とよばれる。この地方の方言は土地によって多少の違いはあるものの、最も特徴的なのは新潟県の長岡弁だ。

よく知られている長岡弁の一つに、「恥ずかしい」を意味する「しょーしい」というものがある。また「柔らかい」は「やっこい」と表現される。

なかなか意味をつかみづらい長岡弁の一つに「なじら」というものがある。これは「どうですか?」や「いかが?」といった提案の言い回しなのだが、標準語のニュアンスよりも相手への思いやりが込められている。信越地方に行ったら、「夕食にパスタはどうですか?」と言う代わりに、「パスタなじら?」と使ってみてはなじら?

東海:ここは猫だらけ!?

東海地方は東京の南から沿岸部にかけて、大都市・名古屋までを囲むエリア。ここにもさまざまな方言があるが、やはり代表的なのは名古屋弁だろう。名古屋弁は言葉の終わりに「みゃあ」と付けるため、猫の鳴き声のようだと揶揄されることもある。また否定形の「じゃない」は、名古屋式では「じゃにゃあ」となる。「にゃあ」も「みゃあ」も、猫の鳴き声にそっくりだ。

そのほか、この土地の独特な方言の一つに「よーけー」というものがある。「お」と「え」は長く伸ばすのが、ネイティブ名古屋弁らしいコツだ。「よーけー」とは「多い」「たくさんの」といった意味があり、基本的にはかなり大量の場合に使われる。

北陸:砂嵐の飛ばないテレビの町

北陸地方は、福井県、石川県、富山県など本州の西沿岸沿いに位置するエリア。数々の温泉地や城跡といった名跡が多く、観光地としても人気のエリアだ。この地方にも数々の方言があるが、最も知られているのは福井弁。この地方に行けば、同意を表す標準語の「そうです」の代わりに、うなずきながら「ほやほや」と言う日常会話を聞くこともあるだろう。

もう一つ、独特で面白い擬音語の方言を紹介しよう。標準語ではテレビの雑音のことを「砂嵐」というが、福井県では「じゃみじゃみ」と表現する。

関西:高貴さと大衆性

関西地方には大阪府と京都府という有名な2都市がある。大阪府は友好的で活発な商人の町。一方、京都は日本の高貴な文化が息づく格式高い町だ。好対照な二つの都市だけに、隣り合いながらも両者の方言はまったく異なる。

京都弁は関西のあらゆる方言の中でも、最も上品だとされている。かつて日本の首都は京都で、そこで暮らしていた高貴な人々が使っていた言葉が残っていると考えれば、それも不思議はない。さらに中には比喩以上の意味合いを持たせた言い回しもある。たとえば「ぶぶ漬けでもどうどす?」と言われたら、それは「お茶漬けでも食べますか?」と誘っているのではなく、長時間居座っている客に対する「早く帰ってほしい」という暗示を意味しているのだ。なお「どす」というのは、標準語の「です」の京都弁的な言い回しで、今でも芸者の多い祇園ではよく聞くことができる。

一方、大阪弁は京都弁と比べてかなり大衆的だ。一言に大阪弁と言ってもエリアによってさまざまな特徴があるが、代表的なものは「ありがとう」を意味する「おおきに」という方言だろう。

中国:荒々しさと優しさの共存

出雲大社から鳥取砂丘まで、中国地方には数多くの景勝地があり、日本人にも外国人の人気のエリアだ。広島弁をはじめとするこの地方の方言は、ややぶっきらぼうな響きがあるため、その方言を理解していない人は怖がってしまうこともある。その代表的なものが標準語の文末につく「だ」が、広島弁では「じゃ」となること。また「だから」を意味する「じゃけん」という広島弁もよく知られている。

九州:方言のデパート

九州は日本でも最も大きな島の一つで、地域によってさまざまな方言がある。すべての地方を網羅するのは難しいので、ここではいくつかの特徴的な方言を紹介しよう。

佐賀県の映画館で、誰かが確保している席に座ろうとしたら、「とっとっと」と言われるかもしれない。これは「(この席は)取っていますよ」という意味なので、深く考えずに別の席を探そう。

福岡県でよく聞く「なんばしよっと?」という言葉は、もはや日本全国でポピュラーなものとなった。とはいえ、一つ一つの音節が標準語とはかなり違うため、これが「what are you doing?」という意味であると、外国人に説明するのは難しいだろう。

福岡県やその周辺で話されている博多弁の特徴は、「だ」が「や」に変わるこだ。たとえば「寿司だ」が博多弁では「寿司や」となる。標準語ではお寿司屋さんを意味するのでご注意を。

沖縄:琉球王国

沖縄県は長きにわたって日本の領土ではなく、琉球王国という独立国家だった。そのため沖縄県には今もなお多くの人が日常会話で使っている独自の言語が多い。すべての沖縄方言を知るのは不可能だが、そのいくつかを紹介しよう。

「めんそーれ」とは、標準語の「いらっしゃませ」と同様に、店が客を歓迎するときに使う言葉だ。また飲み物を交わすときの「乾杯!」は、沖縄では「かりぃ!」と言う。もう一つ、ぜひ知っておいて欲しい古い沖縄の言葉がある。沖縄の人に「I love you」と言いたい時は、標準語で「愛してる」と言うのではなく、「シチューサー」と言ってみよう。きっと想いが伝わるはずだ。

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

-

PR

Wagyuの秘密大公開!【部位図鑑・神ワザ焼き方・裏技】 より美味しく食べるための日本の焼肉攻略ガイド

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

「妖怪」と「怪談」の聖地へ! 訪日リピーターが行くべき神秘の山陰(鳥取・島根)ディープ旅

by: LIVE JAPAN編集部

-

東京で外さない抹茶とスイーツを楽しむOSHI MAP3選

by: 寄稿ライター

-

カワイイの聖地へ!小田急多摩センター駅がサンリオ14キャラクターで埋め尽くされる「ゆめかわいい」駅へ大変身

by: 寄稿ライター

-

【2026年最新】「ポケパーク カントー」がついにオープン!駅もバスもポケモン一色、感動の没入体験をあなたに

by: 寄稿ライター

-

和包丁はどこで買う?なぜ旅行者は東京・京都・奈良にあるMUSASHI JAPANの14店舗を選ぶのか

by: 寄稿ライター