能

「能」は日本の中世から演じられてきた仮面劇のことで、海外でも有名な歌舞伎よりも、さらに長い伝統と歴史を持つ舞台芸術だ。発祥は平安時代で、その気高さによって人気を博していった。能舞台の幕には松の木が描かれ、役者は能面を付けて演じる。1957年には日本の無形文化遺産に指定された。能楽の流派は宝生流、観世流などをはじめ多数存在する。当時から現在も続く流派は2000とも3000ともいわれている。

文楽

「人形浄瑠璃」とも呼ばれる文楽は、日本を代表する人形劇のこと。他の人形劇との決定的な違いは、3人の人形遣いによって1体の人形を操る独特な演じ方にある。3人の人形遣いの役割は、主遣いが頭と右手、左遣いが左手、足遣いが両脚を操る。人形遣いとともに、浄瑠璃と三味線が一体となって複合的な芸術を作り上げるのが文楽である。最も好まれた脚本家の一人が近松門左衛門で、彼のいくつかの演目はその人気の高さから歌舞伎の後に上演されたほどだ。

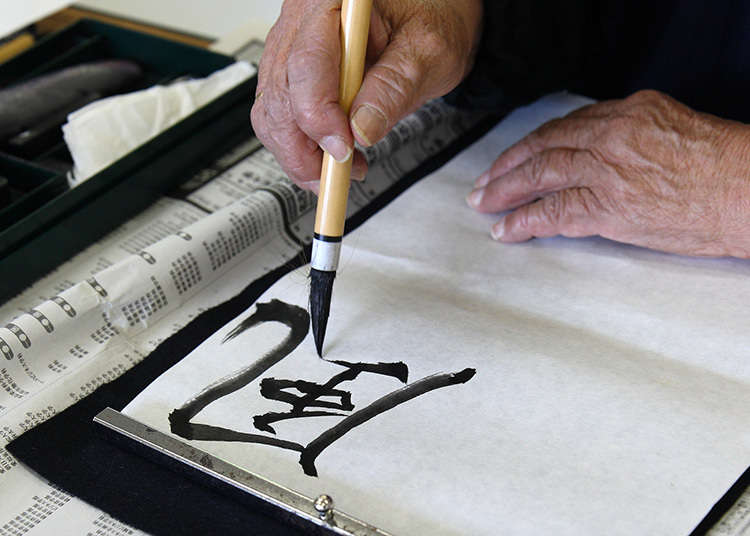

書道

書道とは文字の芸術性に観点を置き、手書きの美しさを極める芸術のこと。墨汁と呼ばれるインクを、動物の毛で作られた筆に染みこませて文字が書かれる。書き手はそれぞれの文字の書き順や各線の太さに至るまで細部にわたって集中力を払い、個性や感情を表現しながら書いていく。大胆かつ繊細に表現される文字は、実に芸術的だ。

茶道

茶道とはお茶を点て、ふるまう儀式を指す。もともとは中国から渡ってきたお茶を飲む文化が日本独自に発展し、戦国時代に武士の娯楽として人気を博した。人々が集うお茶会では、季節を感じるために、掛け軸や生け花の配置、菓子、茶碗などのセレクトに細心の気が配られる。

香道

香道とはお香の匂いを楽しむ伝統的な芸術。その発祥は500年ほど前とされているが、香気のある樹を焚いて匂いを楽しむ行為は、1500年以上も前から行っていたとされる。

華道

華道とは季節の花や葉、枝を切り、配置し、その美しさを称賛する芸術を指す。多くの花を用いてボリュームで表現する西洋的なフラワーアレンジメントに対して、華道はわずかな花で表現した空間によって、季節感を描写することが好まれる。

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

-

カワイイの聖地へ!小田急多摩センター駅がサンリオ14キャラクターで埋め尽くされる「ゆめかわいい」駅へ大変身

by: 寄稿ライター

-

【羽田空港まで無料】ロッテ免税店銀座で割引クーポンを使ってお買い物をして、リムジンバスチケットをもらおう!

-

PR

「妖怪」と「怪談」の聖地へ! 訪日リピーターが行くべき神秘の山陰(鳥取・島根)ディープ旅

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

東京の和牛焼肉店おすすめ5選|名物メニュー・ブランド牛・秘伝のタレを徹底紹介

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

1300年の歴史がささやく。宿泊者だけが出会える、夜の奈良のもう一つの顔

by: 寺岡 真吾

-

東京で外さない抹茶とスイーツを楽しむOSHI MAP3選

by: 寄稿ライター

-

福島観光でやっておきたいこと20選!代表的な観光地やお土産、グルメ情報を総まとめ

-

PR

【イベントレポート】知ればますますおいしい北陸の郷土料理 すばらしい日本の食文化を斬新に切り開く、次世代の料理人

-

名物ラーメン&絶景も!1泊2日でたっぷり巡れる函館・大沼プランを紹介

-

北海道に誕生、民族共生象徴空間「ウポポイ」の楽しみ方。アイヌ文化をポロト湖周辺で感じよう

by: 株式会社みんなのことば舎

-

戦国居酒屋で武将に変身!新宿でサムライ体験をしてきた | 東京執事物語

by: 五十嵐 大

-

神戸 灘五郷酒蔵めぐりモデルコース3選|日本酒通おすすめを外国人編集者が体験リポート

by: 株式会社ウエストプラン