はじめに

1549年、フランシスコ・ザビエルによって日本に伝えられたキリスト教は、戦国時代の混乱の中、貿易と結びつく形で急速に広まり、わずか64年で35万人もの信徒を獲得しました。しかし、徳川家康による禁教令が発令されると、状況は一変します。

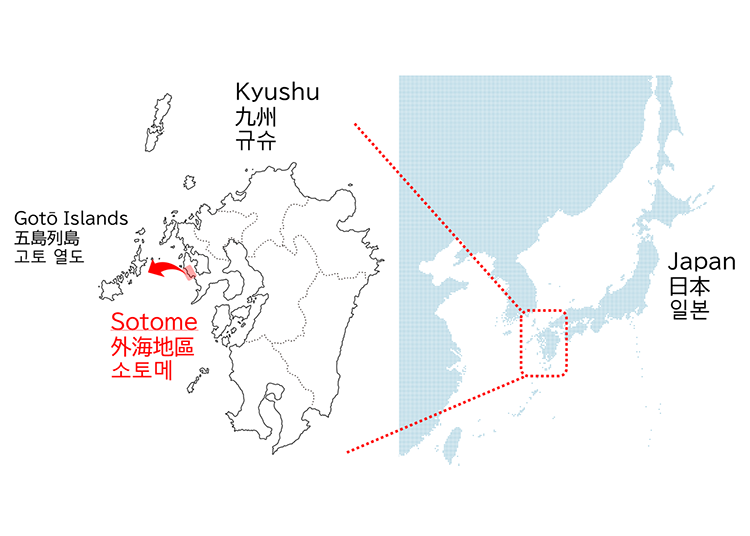

激しい弾圧と指導者の不在という過酷な状況下で、キリスト教徒たちは信仰を守るため、ひそかに潜伏する道を選びました。特に五島列島は、監視の目が届きにくい島であったことから、多くの潜伏キリシタンが新天地を求めて移住した場所です。彼らは独自の共同体を築き、密かに信仰を継承していきました。

その後、250年以上の潜伏期間を経て、1865年、長崎の大浦天主堂で「信徒発見」という奇跡が起こります。これは、五島市を含む各地の潜伏キリシタンが、信仰を絶やすことなく守り抜いてきた証でした。しかし、この信仰の告白は、五島市で起きた「牢屋の窄事件」に代表される、最後の、そして最も激しい弾圧の引き金ともなったのです。

本記事では、キリスト教が日本に伝えられてから、禁教と弾圧、そして信仰の自由を勝ち取るまでの歴史を、五島市で起きた出来事を通して紐解いていきます。

日本におけるキリスト教伝来の軌跡と南蛮貿易

キリスト教は5世紀に陸路によって中国まで伝わりましたが、その際に日本に伝来することはありませんでした。その後、イスラム勢力の拡大もあり、ヨーロッパとアジアの交流が困難になると、長い間、日本にキリスト教が伝わることはありませんでした。

日本にキリスト教が伝来したのは、大航海時代、ポルトガル王ジョアン3世の要請を受けてアジアで布教をしていたイエズス会のフランシスコ・ザビエルが、1549年、現在の鹿児島に到着し、キリスト教の布教を行ったのがはじまりです。ではなぜザビエルは日本に布教に来たのでしょうか?それはさかのぼること6年前、1543年に鹿児島にポルトガル人が鉄砲とともに漂着したのがきっかけです。当時日本は戦国時代と呼ばれる混乱期にありました。ポルトガル人によって持ち込まれた鉄砲は、日本国内で量産され、戦争の形を変えていきます。一方で鉄砲の国産化は実現しますが、火薬を作るために必要な硝石は日本では産出されません。また弾丸を作る鉛も、国内の特定の鉱山でしか手に入らないため、それらは海外から仕入れるしかありませんでした。そこで活躍したのがポルトガル商人たちです。鉄砲の伝来によって開かれたポルトガルと日本の交流は、その後、キリスト教の伝来にもつながります。現在のマレーシアでキリスト教の布教をしていた宣教師のフランシスコ・ザビエルは、ポルトガル商人から日本人を紹介され、彼の話を聞いて日本に興味を持ち、鹿児島に上陸したのです。

ポルトガル王の要請である宣教師によるキリスト教の布教は、ポルトガル商人たちと連携し、日本でキリスト教を広めていきます。特にポルトガル商人から硝石や鉛を取引していた九州の大名たちは、自らもキリスト教に改宗し、彼らを介して家臣や領民を改宗させました。その結果、多くの領民がキリスト教に改宗していきます。特に長崎県平戸の大名であった大村純忠(おおむら すみただ)は1563年、日本で初めてキリスト教に改宗した大名として有名です。彼はポルトガル商人や宣教師のために、当時、寒村であった港を新たに整備し、長崎港として彼らに土地を提供し、保護したことで有名です。

1566年、五島列島を支配していた大名「宇久純定(うく すみさだ)」は、ポルトガル人宣教師に病気を治療してもらったことをきっかけに、島内でのキリスト教の布教や教会の援助を行います。そして1606年には、島内に2,300人を超えるキリスト教徒がおり、教会もあったと言われています。

多くの大名たちが争っていた戦国時代には、戦に勝つために、キリスト教を保護し、商人たちとの関係性を深め、他の大名よりも良い条件で硝石や鉛、そして最新の武器などを手に入れる必要がありました。そのためポルトガル商人だけでなく、スペイン商人とも取引をするようになっていきます。そしてスペイン商人もまたポルトガルと同様に、キリスト教の布教とセットで貿易を行いました。その結果、九州を中心にキリスト教徒を保護し、教会を建て、商人たちを保護する名目で、多くの土地がポルトガル人やスペイン人に提供されるようになっていきます。一方で1585年に豊臣秀吉によって日本が統一されると、状況は変わっていきます。戦争で使う硝石や鉛の重要性が薄れていったのです。その頃からキリスト教への保護は、少しずつ薄れていきます。

なぜキリスト教は禁止されたのか?キリスト教弾圧と禁教政策

豊臣秀吉の後に天下を取った徳川家康は、ポルトガルやスペインが管理し、自分たちの管理が行き届かない場所や人々が増えていくことに重大な危機感を覚えます。そして、その解決に乗り出していくのです。貿易を行う主要な国を、ポルトガルやスペインのカトリックを信仰する国から、プロテスタントのオランダに切り替えたのです。オランダは貿易と宗教を分けて考え、布教活動をしないという約束を徳川幕府と結んだのです。

そして1613年、徳川幕府はついに全国にキリスト教を禁止するお触れ「禁教令」を出し、その内容が記載された掲示版(立札)を全国に配置します。教会は壊され、翌1614年には外国人宣教師や、キリスト教の信仰を捨てなかった大名やその家臣たちを国外に追放するという具体的な行動を開始します。1616年、貿易を行える港を長崎と平戸の2港に限定したことを契機に、さらにキリスト教の禁止と信徒の改宗を徹底していきます。そして1624年、スペイン船の来航を全面的に禁止し、スペインとの貿易を終了します。キリスト教を禁止し、キリスト教徒が発見されれば改宗を徹底し、断れば強い弾圧を受けるといったことが常習化していきます。一方で日本国内からキリスト教徒を根絶しようという動きは、そこまで強いものではありませんでした。幕府の役人が、イエス・キリストが描かれた絵を住民に踏ませ、踏めなかったものをキリスト教徒として改宗を迫る「「絵踏(踏み絵)」の実施や、役人が村々を回りキリスト教を信仰していないか調査をする程度に留められ、住民同士の相互監視や密告制度は一部の地域を除いて全国では実施していませんでした。

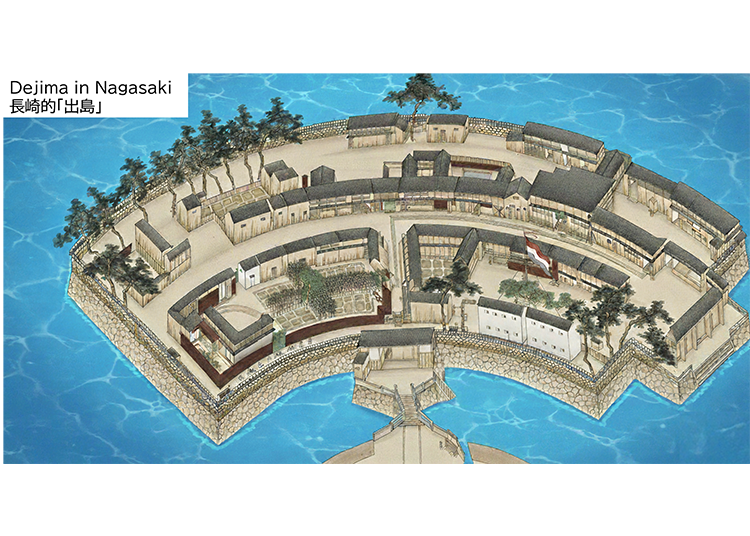

しかし1636年、ポルトガル商人に対して長崎「出島」でのみの貿易を行うよう制限をかけたその翌年(1637年)、長崎県南西部でキリスト教徒を中心とした大規模な一揆「島原の乱」が発生します。島原半島の南端にある当時使われなくなっていた原城に3.7万人もの人々が立てこもり、約4か月間、幕府軍と戦闘を行います。徳川幕府は、その背後にポルトガル商人がいると考え、ポルトガル船の来航を全面的に禁止し、通商国をオランダのみに限定します。そして島原の乱以降、世界でも類を見ないほど徹底した禁教政策を行うことで、日本国内にいるキリスト教徒を根絶しようとしました。

イエス・キリストが描かれた絵を踏ませ、キリスト教徒でないことを証明する「絵踏」や役人による村々の巡回はもちろん、5つの家族を1組とし相互監視する「五人組」の設立、キリスト教徒や宣教師を発見し密告したものへの報奨金制度など、キリスト教徒を効率よく見つける制度を次々と発令していきます。そして全ての国民に対し、必ずどこかの仏教寺院に所属させる「宗門改(しゅうもんあらため)」というシステムを考案します。仏教寺院は、所属する住民(檀家)に証明書を発行し管理します。そしてその家族が亡くなった場合、仏教式の葬儀を執り行うのです。仏教徒であれば何の問題もありませんが、潜伏しているキリスト教徒としては、仏教式の葬儀が行われることは受け入れ難いものでした。

そして島原の乱から7年後の1644年、日本で布教していた最後の神父である小西マンショが捕縛、処刑されたことで、日本から正式に叙階されたカトリックの神父はいなくなります。彼は、キリスト教が禁止された翌年の1614年に、キリスト教を改宗せず海外追放されたキリスト教徒の一人で、家族とマカオに追放された後、単身ローマに渡り、イエズス会に入会、司祭となった人物で、1632年から日本に戻り布教していた最後の神父でした。彼の殉教により、日本国内には正統なカトリックの教義を教える人材がいなくなり、以後200年以上、指導者のいない中でキリスト教が隠れて信仰されていきます。

1549年にフランシスコ・ザビエルによって伝えられたキリスト教は、1613年「禁教令」により、わずか64年でその布教が禁止されることになります。戦争と貿易が結びつき、短期間に爆発的に増えたキリスト教徒は最盛期には35万人、全人口の2%以上を占めるに至っていたと言われています。これは現代の日本におけるキリスト教徒の割合1%よりも多い割合です。しかし禁教令から島原の乱を契機に、徹底したキリスト教の禁止や相互監視システムもあり、その後、日本国内でのキリスト教徒の発見事例は徐々に減っていきます。そして徳川幕府やその後を受け継ぐ明治政府は「日本にはキリスト教徒が1人もいない」ことを前提に、諸外国と向き合っていきました。そしてそれは、大半の日本人も、キリスト教徒は江戸時代の初期には根絶したと実際に思っていたはずです。それほど徳川幕府のキリスト教禁止に対するシステムは徹底していましたし、そもそもキリスト教を教える人材(神父)がいない中で、「洗礼」や「ミサ」など宗教的な儀式をどのように存続しているのか理解ができなかったからです。

奇跡の「信徒発見」と五島への道のり

キリスト教が禁止されて250年ほど経った1858年、徳川幕府はアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5か国と新たな貿易に関する協定を結びます。横浜、長崎、函館、新潟、神戸など国内の港が開かれ、外国人居留地と呼ばれる限られたエリア内であれば日本の法律ではなく、自国の法律で生活をしてよいことになりました。その結果、長崎に住む外国人のための教会として1864年、大浦天主堂が完成します。当時としては大変珍しい洋風建築である教会は、周辺の日本人から「フランス寺」や「南蛮寺」と呼ばれ、見物客が絶えなかったそうです。そんな日本人に対し、大浦天主堂を任されていたフランス人宣教師のベルナール・プティジャン(フランス語:Bernard-Thadée Petitjean)神父は、日本人に教会の見学を許していました。それは250年以上前より禁止されている日本のキリスト教徒が、今でもどこかで身を潜め信仰を続けているかもしれないという、わずかな奇跡を信じ、見学を許していたと言われています。

そしてその奇跡は、1865年3月17日に訪れます。教会を訪れた十数人の日本人が、プティジャン神父に自分たちがキリスト教徒であることを告げるのです。これは、1613年から始まったキリスト教徒を根絶やしにする弾圧と徹底した社会システムをかいくぐり、さらに1644年には宣教師や聖職者が国内にはいなくなる中で、信徒たちは自分たちのみで250年以上、信仰を継承し、代々受け継いできたということを表します。歴史学や人口学では親が子を産む平均値を25年とし、25年ごとに1世代進むと定義することが一般的です。つまり1613年に産まれたばかりの子を1世代目とした場合、10世代(11代目の子孫)に渡り信仰が引き継がれたことになります。見つかれば激しい拷問や死の危険性が常に付きまとい、さらにキリスト教を教え導く人材がいない中で、10世代も連綿と信仰が引き継がれたのは奇跡としか言いようがありません。しかし彼らはそれを実践し、プティジャン神父の前に現れたのです。

大浦天主堂のあった長崎港は、もともとは日本で初めてキリスト教に改宗した大名として有名な大村純忠の領地でした。大村家では、家臣や領民を積極的にキリスト教に改宗させたため、他の地域と比較して、多くのキリスト教徒がいました。また彼はキリスト教を熱心に信仰しており、1580年に長崎の港を新たに整備し、キリスト教徒と商人のために提供しました。しかし日本人が統治できない場所が発生したことが問題となり、長崎は、大村家の支配から外されてしまいます。そして徳川幕府によって直轄の長崎奉行所が置かれ、その監視下でオランダとのみ貿易が許されました。一方で長崎を除く、周辺の地域は引き続き「大村家」の領地として認められ、大村藩として成立します。大村藩ではもともとキリスト教徒が多いという背景もあり、隠れてキリスト教を信仰する領民が多くいました。禁教令から44年、島原の乱から20年が経っていた1657年、大村藩の城のほど近い村々で大量のキリスト教徒が摘発されます。その数608名、うち411名が処刑されるという大規模な摘発事件が発生します。さらにこの摘発を行ったのは、大村藩自身ではなく長崎に拠点をおく徳川幕府直轄の長崎奉行所でした。この事件を契機に大村藩の中心地である大村城周辺の潜伏キリシタンは根絶されたと言われています。一方でお城より遠く離れた大村藩の地域では、まだ隠れてキリスト教を信仰している人々がいました。特に最も西側(中国大陸側)の海に面した外海(そとめ)と呼ばれる地域には多くの潜伏キリシタンがいました。外海(そとめ)地域は、海沿いに断崖絶壁が続き、陸地も急斜面が多く、そのところどころにできた谷間に小さな集落を形成し人々は生活をしていました。彼らはキリスト教が認められていた戦国時代においても、キリスト教を教える宣教師や神父が日常的に訪れることが難しい地域であったため、当時から自分たちで信仰を続けられる集落ごとの共同体を作っていました。例えば、キリスト教徒になるために最も重要な儀式である洗礼の作法を組織で行い、その作法を次の代へ継承する仕組みや、クリスマスや聖人たちの祝日など、キリスト教の行事を記した暦を継承する仕組みなど、宣教師や神父がいなくても信仰が続けられるシステムを構築していきます。さらに禁教令が発令されると、日々の祈りなどを実践する際に、一見すると日本の伝統的宗教のようにみえるよう工夫したり、ありふれた身の回りのものを信心具(しんじんぐ)やマリア像として代用したりと、信仰をカモフラージュすることで安定的に信仰を続ける方法を確立していきます。統治している大村藩としても、潜伏キリシタンがいることに薄々気が付いていても、行くだけで困難な場所であり、行っても摘発が難しいことが予想される地域でした。一方で再度、大規模な潜伏キリシタンの摘発が長崎奉行所によって摘発された場合、大村藩の存続自体が危ぶまれることも危惧していました。そんな折、海を隔てた五島列島を統治している五島藩より、農民の移住の相談が来ます。当時の五島藩は人口が少なく、島を新たに開拓したくても耕作民が足りず対応できないでいました。一方で大村藩の中では五島列島に近く、移住しやすい外海(そとめ)地域では人口が増えすぎており、食糧問題で大村藩としても課題のある地域でした。さらに、潜伏キリシタンが多く住む地域であり、外海(そとめ)の住民を移住者として五島列島に移住させたいと思うようになります。そして外海(そとめ)の住民たちも大村藩による日々厳しさを増すキリスト教の取り締まりに危機感を覚えていました。そして彼らは、五島藩は大村藩よりもキリスト教徒の取り締まりが厳しくないと、考えていました。これら利害が一致し、1796年から1799年にかけて、大村藩から約3,000人もの人々が五島列島に移住します。そしてこの移住者のほとんどが、信仰を守るために故郷を離れた潜伏キリシタンたちだったのです。

五島列島に移住するにあたり、外海(そとめ)地域の潜伏キリシタンは自分たちの共同体を維持するために、移住先の地域や宗教と折り合いをつけることを考慮して移住地の選択を行っていきます。というのもキリスト教がまだ認められていた戦国時代の五島藩は、藩主自身もキリスト教徒であり、島内には2,300人を超えるキリスト教徒がいましたが、1613年の禁教令以降、徳川幕府の政策に従い、キリスト教徒がいない島になっていたからです。そんな潜伏キリシタン集落の一例として、世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を構成する12個の内の1つ「久賀島の集落」は、既存の仏教集落の周辺に潜伏キリシタンたちは村を作っていきます。しかしその移住地は、農業に適さない土地であったため、仏教集落の農作業を手伝ったり、水田を借りたり、漁業を手伝ったりと移住先の仏教集落の住民と互助関係を築くことで生活を続け、同時に隠れて信仰も行っていきます。また同じ島内の五輪地区のように、既存の集落とは完全に隔絶され、交流のない中で生活と信仰を行った集落もあります。「奈留島の江上集落(世界遺産)」も同様に、島内の既存の仏教徒の集落から隔絶した山々に囲まれた谷間にある小さな入り江に滞在し、わずかな平地を開墾、斜面を削って家を建て集落を形成しました。福江島の半泊集落も同様の集落です。地域と隔絶された集落は、現在もそこにつながる道は非常に狭く細く、この先に集落があるのか心配になるほどの道なりです。そして現代では車で移動できますが、車のなかった当時、どれほど交流が難しかったのか、そして自らの信仰を守るために潜伏し苦しい生活をしていたのかは、想像に難くありません。そうすることで何世代にもわたり信仰を守っていったのです。

最後の弾圧、そして信仰の自由へ:五島キリシタンの苦難と喜び

そんな潜伏キリシタンたちに朗報が届きます。1864年、大浦天主堂の完成です。さらに本来であれば居留地に住む外国人にのみ利用が許されるはずの施設が、日本人でも教会の見学が許されているという話が広がっていきます。五島市や多くの地域に潜伏していたキリシタンの代表者が大浦天主堂を訪れ、プティジャン神父に面会。自分たちが潜伏キリシタンであることを報告するのです。そして神父から教えをいただき、村に帰り、その教えを広めていったのです。そしてこれまで潜伏していたキリシタンたちが、徐々に自らの信仰を公開するようになっていきます。特に葬儀に関して、仏教式ではなく、キリスト教の教義に沿った式を行いたいと声を上げていきます。外国人を受け入れ、開国をした手前、キリスト教の問題はある程度は黙認していた徳川幕府も、さすがにこの問題を無視することができなくなります。そして再び、キリスト教徒への激しい弾圧が始まりました。1867年、長崎県の浦上地区では3,300人以上のキリスト教徒が捕まり、全国各地に移送され拷問を受けます。結果、662名の尊い命が失われてしまいます。五島市でも1868年、世界遺産の「久賀島の集落」で悲劇が起こります。キリスト教徒だと認めた200人が、わずか12畳(畳12枚分のスペース:19.44 m²)の牢屋に8か月間、閉じ込められ拷問を受け改宗を迫られたのです。12畳はおおむね4m×5mのスペースです。日本の住宅の居間やホテルのダブルやツインルームほどの大きさの牢屋に200人が押し込められたのです。トイレはなく、地面は土の牢屋に、人々は壁に張り付き、わずかなスペースを作ると、そこに交代で座り休んだと言われています。そしてこの拷問で42名の尊い命が失われたのです。これらの出来事は、日本に滞在していた外国人領事や公使、宣教師によって大きく抗議され、その内容は本国にも伝えられます。キリスト教への厳しい取り締まりが再開した4年後の1871年、徳川幕府から政権を受け継いだ明治政府は、海外と締結した条約の見直しや技術提供などを求めて海外に使節団を送ります(岩倉使節団)。その際に面会した、アメリカの南北戦争の英雄で大統領であったユリシーズ・S・グラントや、大英帝国のヴィクトリア女王、デンマーク王クリスチャン9世らに、キリスト教弾圧を激しく非難され、この問題が解決しない限り、条約改定など到底できないことを悟ります。そしてついに1873年、キリスト教を禁じることが記載された掲示版(高札)が全国から撤去されるのです。それは1613年にキリスト教が禁止されてから260年後の出来事でした。

信仰が認められたキリスト教徒たちがまず行ったことが、教会(天主堂)の設立でした。外国人の宣教師の指導の元、長崎県内に多くの教会が建てられます。それはキリスト教が日本で布教が認められたという証明であり、シンボル的な建造物でした。五島市にも1880年、フランス人宣教師のもと、堂崎教会が建てられます。最初は木造の教会でしたが、1908年にはレンガ造りの立派な教会に建て替えられます。これらの教会の多くは、地域のキリスト教徒がお金を出し合い建築されました。世界遺産である「奈留島の江上集落」にある江上天主堂は、40~50戸あまりの信徒が共同で、キビナゴの地引網で得た資金を集めて建てられました。クリーム色の外壁や水色の窓枠がアクセントの、小さく素朴な木造建築の教会です。当時、ステンドグラスは高価で取り付けることができなかったため、信徒たちは透明なガラスに自分たちで絵を描いて装飾しました。

潜伏キリシタンの足跡をたどる旅:五島列島の教会巡り

現在、五島市にある教会は、自らの信仰を260年にわたり公にできずに、潜伏することで連綿とつないできた人々の自由を得た喜びであり、これまでの悲しみや苦悩の結晶です。世界遺産「久賀島」で起こった12畳の牢獄での拷問の跡地にも今、教会が建てられています。久賀島の湾を見下ろす高台に建つとても小さく質素な教会です。しかしあなたが実際にその教会の前に立ち、潜伏キリシタンの歴史を思い出した時、その感動は計り知れないものになるでしょう。そこで何が行われたのか。なぜ久賀島に潜伏キリシタンたちがいたのか。五島市に建つ多くの教会たちは、先人の人々がどのような思いで寄進し建てられたのか。

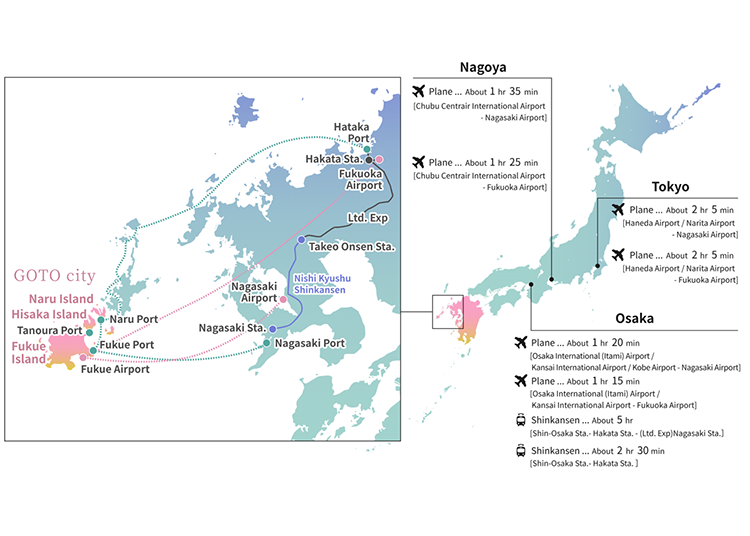

260年、連綿と続いた巡礼の足跡をたどりに、あなたも長崎県五島市に足を運んでみませんか。きっと素晴らしい体験になると思います。

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

-

【新宿】コスパと快適さを両立したホテル10選|ビジネス・観光どちらでもOK!

by: フルリーナYOC

-

PR

銀座で体験!オーダーメイドスーツ専門店「GINZA Global Style PREMIUM銀座本店」 業界最多約5,000種類の生地から選べる一着が24,000円(税込26,400円)から!

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

沖縄旅行で体調不良や台風直撃…困ったときにどうする? 多言語で電話相談できる「沖縄MCC」使い方ガイド

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

「太田胃散・太田胃散<分包>」が「太田胃散S・太田胃散<分包>S」にリニューアル! パッケージやパワーアップした効能・効果を徹底紹介

by: LIVE JAPAN編集部

-

【2025年最新】日本旅行におすすめのウイスキー&購入先、免税、関税まとめ

by: LIVE JAPAN編集部

-

PR

Got Sick While Traveling in JAPAN? 日本で唯一の24時間オンライン診療「HOTEL de DOCTOR 24」とは?

by: LIVE JAPAN編集部