「日本ってどんな国?」と聞かれたら、おそらく日本人は「歴史と伝統が、現代社会と絶妙にミックスした国」と答えるだろう。現代日本を知る鍵は、歴史にある。今回は日本の節目となった歴史的なニュースを、駆け足でご紹介しよう。

古代倭国

紀元前1万2000年から800年頃まで続いた縄文時代は、日本最古の文化が花開いた時代だ。縄文時代初期の遺跡からは、縄と紐を粘土に押し当てて模様をつけた土器が出土している。なお土器に付けられたこの縄模様を「縄文」と呼び、この時代の名称ともなっている。

縄文人の生活は狩猟と採取が中心だったが、続く弥生時代(紀元前300-250年)には農耕が始まる。水田の利用や米の取れ高は国の繁栄をもたらすとともに、日本で初めての身分階層もこの時代に確立されていった。なお縄文・弥生時代の日本は、倭国とよばれていたという。

卑弥呼:日本初の女王

倭国の統治者は、暴力的なまでの権力争いで決められたとされている。古代中国の記録によると70年にわたって続いた「倭国大乱」の後、戦乱の理由を男性支配者の暴力性にあると考えた人々は、平和を願って女性の統治者を求めた。そして占いによって人民の心をつかんでいた若い女性・卑弥呼が女王に即位した。卑弥呼が統治した国は、邪馬台国と呼ばれている。卑弥呼が行っていた「事鬼道」や「能惑衆」といった祈祷は、古代神道に由来する。彼女は女王であるのと同時に、巫女(女性祈祷師)でもあったわけだ。古代中国の記録では、邪馬台国は彼女の統治の下、平和裏に領地を広げていったとされている。

女王・卑弥呼と邪馬台国についてはさまざまな説があり、その国がどこにあったのかなどの議論は今なお続いている。彼女は日本の歴史上、最もミステリアスな存在の一人だ。

クーデターと天皇制の始まり

続いて日本に、世界最古の君主制国家である大和国が建国した。大和国を統治したのは天皇で、この家系は現在も続く日本の皇室に継承されている。538年、百済(現在の韓国)から仏教が伝わるとともに、飛鳥時代が幕を開けた。仏教の布教に尽力したのが、この時代の最重要人物の一人である聖徳太子だ。天皇の代理として政治を行っていた彼が、隋国(現在の中国)の皇帝に送った「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という書簡の一文により、この国は「日出づる国」、つまり日本として知られるようになる。

聖徳太子は、天皇の統治の下で権力を持つ蘇我氏の出身だった。蘇我氏はまた、仏教を支持する一族でもあった。やがて蘇我氏は勢力を伸ばし、豪奢な家に住み、巨大な墓を建てるなど、あたかも統治者のように振る舞うようになった。聖徳太子の死後、こうした蘇我氏の傲慢さに我慢がならなくなった一派が、「乙巳の変」と呼ばれるクーデターを起こし、蘇我氏の筆頭である蘇我入鹿を暗殺する。

その後、孝徳天皇が再び朝廷を中心とした統治を行うために、中国の哲学に倣った法律改革を行った。これを「大化の改新」という。

国際的な奈良時代

大化の改新は政治改革のほんの第一歩だった。奈良時代(710-794年)、朝廷は唐朝(現在の中国)から持ち帰った文献を基に租税や軍役、そして位階など、数多くの法律からなる律令制と呼ばれる制度を定め、日本の統治に尽力した。このように奈良時代は活発な外交関係があり、中でも中国からは大きな影響を受けていた。また奈良時代の初期には、日本最古の歴史書である「古事記」や「日本書紀」が記された。これらの書物は天皇の権威を裏付ける意味合いもあった。

さらに大安寺や興福寺のほか、奈良の大仏で知られる東大寺など、数々の寺が建立され、仏教が繁栄した時代でもあった。

雅やかな平安文化

1185年まで政治の中心だった朝廷は、芸術や文化の発信地でもあった。紫式部による世界初の小説「源氏物語」、華やかな朝廷の暮らしを描いた清少納言の「枕草子」なども、この時代に書かれた文献だ。また「お歯黒」と呼ばれる歯を黒く染める習慣や、ひらがなの音節体系まで、日本の伝統として知られる多くのものはこの時代に確立している。この時代を象徴するのが、朝廷に暮らす女性たちの美しさだ。彼女たちは黒髪を長く伸ばし、十二単と呼ばれる12枚重ねの色鮮やかな着物をまとっていた。

雅な文化が花開く一方で、内部の権力争いによって宮廷は衰退の一途を辿っていた。貴族たちが政治よりも遊びにかまけたことは、文化や芸術の発展には寄与したものの、行政には悪影響を及ぼしたというわけだ。一方、快楽におぼれる貴族たちをよそに、武士を家来として組織した一部の貴族や、民衆に影響力のある神社仏閣が徐々に勢力を伸ばし始めていった。

将軍時代の幕開け

政治的不安定の一方で、軍事力を得た者たちはますます勢力を伸ばしていった。やがて天皇の皇位継承をめぐる争いが勃発し、長きにわたって権力を握っていた平氏と、その親族関係にありながら軍事力を伸ばしていた源氏の間で内乱が起こる。その争いが頂点に達したのが「源平合戦」(1180-1185年)だ。1300年に記された「平家物語」は、この血なまぐさくも悲しい争いによる平家の没落を描いたものだ。

源平合戦が終わると、源氏の筆頭だった源頼朝が将軍となり、鎌倉幕府を開いた。この時より、日本の事実上の支配者は天皇から将軍へと代わった。しかし平和は訪れず、むしろ権力を握ろうとする武家たちの度重なる争いで、日本は緊張と戦乱の世を迎えた。この時代は後に将軍時代、あるいは戦国時代(1497-1603年)と呼ばれるようになる。

戦国時代の三英傑

戦国時代に日本の運命を決めたのは、3人の武将だ。彼らは多くの家臣を持ち、自らの土地を統治する領主でもあった。

この時代の戦術の鍵は、策略と裏切りだ。最も有名な出来事は、あと一歩で日本を統一しようとした織田信長が、その矢先に家臣の明智光秀に裏切られて暗殺された「本能寺の変」だ。その直後、織田の家臣である豊臣秀吉が明智光秀を処刑し、織田信長の跡を継いだ。結局、明智光秀の思惑通りには行かなかったというわけだ。

豊臣政権に最後まで逆らったのは、小田原を統治していた北条家だった。しかしそれも、徳川家康とも手を結んだ豊臣軍による小田原城の包囲攻撃で敗れることとなる。こうして日本を統一した豊臣秀吉は、徳川家康を含む影響力のある五つの武家からなる五大老を組織し、この世を去った。

1598年、すでに力を得ていた徳川家康が、秀吉の息子が住む大阪城を攻撃した。これにより日本は、徳川家康についた大名と、石田三成を中心とする大名の二大勢力に分かれる。1600年、両政権は「関ヶ原の戦い」で激突するが、石田側の複数の大名が寝返ったことで、徳川家康が覇者となった。

大衆文化の花開いた江戸時代

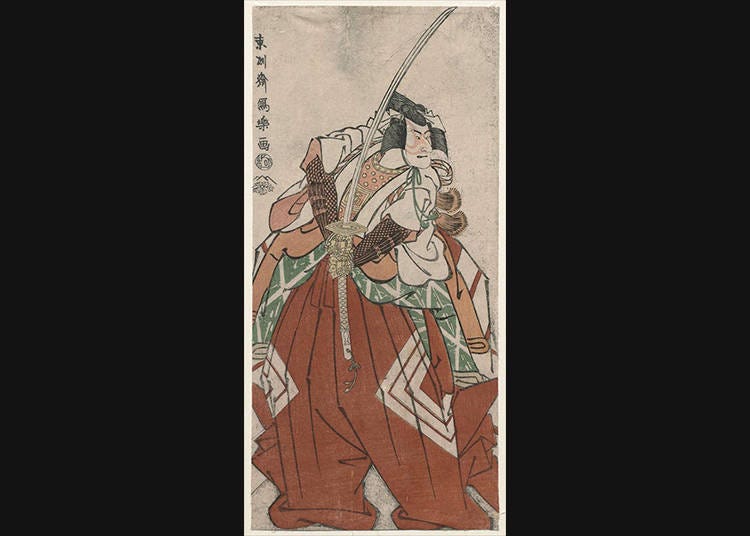

徳川家康の圧倒的な統率力により、日本の政治の中心は天皇の住んでいた京都から現在の東京である江戸へと移された。1603年、江戸時代の幕開けだ。江戸時代には、浮世絵や歌舞伎、着物など、世界的に知られる数々の日本の伝統文化が確立している。こうした文化が花開いたのは、戦乱のない平和な時代が長年にわたって続いたこと、そして貴族ではなく大衆が芸術に親しめるようになったことが大きな理由だったと考えられる。

黒船来航と江戸時代の終焉

1853年、長きわたる平和が続いた江戸時代の「終わりの始まり」とも言える出来事が起こった。それまで鎖国をしていた日本に、アメリカの軍人・ペリーの率いる黒船が来航したのだ。なお「黒船」という呼び名は、この小型蒸気船が吹き出す黒い煙が、日本人たちを恐れさせたことから名付けられたという。

ペリー提督の来航の目的は、日本とアメリカの貿易協定を要求するアメリカの第13代大統領ミラルド・フィルモアからの書簡を将軍に渡すことだった。圧倒的な軍事力に直面した江戸幕府は、この要求を飲まざるを得なかった。約1年後、日米和親条約が締結され、長きにわたる鎖国政策は終わりを迎えた。しかし中にはこの条約に反対する者もおり、日本は再び内乱の時代に突入することとなる。

さよならちょんまげ!天皇制再び

やがて天皇を再び日本の統治者に押し上げようとする尊皇運動や、"西洋の野蛮人"を排斥しようとする攘夷運動が起こった。幕府は軍事力でこれを制圧しようとしたが、緊張状態は高まりの一途を辿った。やがて日本全土を巻き込む戊辰戦争が勃発するが、天皇を統治者とする官軍が勝利。そして1868年、幕府による軍事政権を撤廃する政治改革、明治維新が行われた。

西洋文化の流入は、人々の生活にさまざまな変化をもたらした。たとえば着物はスーツやパンツ、ワンピースやスカートに。また頭髪を剃り上げて、前頭部から頭頂部に残した髪の毛を結う「ちょんまげ」という髪型も、もはや見られることはなくなった。明治時代は世界に追いつこうと、文化から産業まで急速に近代化していった時代でもあった。

アジア最大の経済大国へ

わずか数十年の間の急速な技術の進歩により、日本は西洋社会とのつながりを深めていった。1914年に始まった第一次世界大戦時、日本はドイツとオーストリア=ハンガリー帝国と戦ったフランス、イギリス、ロシアからなる三国協商との実質的な協力関係にあった。さらに日本は敗戦したドイツから大平洋の領土を奪取。その結果、政治的にも軍事的にも勢力を拡大していくこととなった。

1939年、第二次世界大戦が勃発時の日本は、ヒトラー率いるドイツと、ムッソリーニ率いるイタリアとともに枢軸国だった。そしてアジアの大部分を手に入れたが、最終的にはアメリカに敗れ、1945年に無条件降伏することとなった。数年にわたる民主化政策と米軍による占領の後、1952年に日本は西側諸国に加わることとなった。その後、1960年から1970年代の間に高度経済成長を遂げた日本は、やがて世界で最も経済力を持つ国の一つとなった。独創性に満ちた日本製品は、現在も世界で高く評価されている。

- カテゴリ

※価格やメニュー内容は変更になる場合があります。

※特記以外すべて税込み価格です。

-

人気のジャパニーズウィスキー・日本酒からクラフトビールまで!東京で“コアな日本のお酒”に出会える店8選

by: 田中ラン

-

「東京旅行」完全ガイド!渋谷、浅草、お台場などの観光地からショッピング、グルメ、お土産まで

by: LIVE JAPAN編集部

-

【2025年5月】鯉のぼりやフラワーイベント、グルメフェスまで!東京周辺のイベント&お祭り情報

by: 木村かおり

-

「2025年7月5日に日本で大地震が発生する」という噂について — 日本旅行を予定されている皆さまへ、信頼できる情報と安心のご案内—

by: 寺岡 真吾

-

「神奈川旅行」完全ガイド!横浜・鎌倉・箱根など見どころ満載の観光スポットやグルメを紹介

by: LIVE JAPAN編集部

-

「長野旅行」完全ガイド!温泉・スキー・登山など魅力的な観光スポットやおすすめシーズンを紹介

by: いとうみずえ